「ドキュメントインスペクション」とは何か?その目的と役割

ドキュメントインスペクションとは、開発工程における設計書や仕様書などの文書を、第三者の視点で体系的にレビューする品質管理手法です。単なる誤字脱字チェックではなく、「本来あるべき情報が記載されているか」「記載粒度にバラつきはないか」「誤解を招く表現になっていないか」などを、定性的・定量的に評価します。

この取り組みの最大の目的は、「不具合を見逃さない設計」を実現すること。文書の記述が曖昧であったり、構造が乱れていたりすることで発生する認識ズレや不具合の種を、早期に摘み取る役割を担います。

属人化しがちなレビュー作業に、客観的かつ再現性のある観点を取り入れることで、品質の平準化・底上げが可能になります。さらに、後工程での手戻りやトラブルを防ぐことで、開発全体のコスト削減にもつながるのです。

シフトレフト実現の鍵 ドキュメント品質の早期チェックがもたらす効果

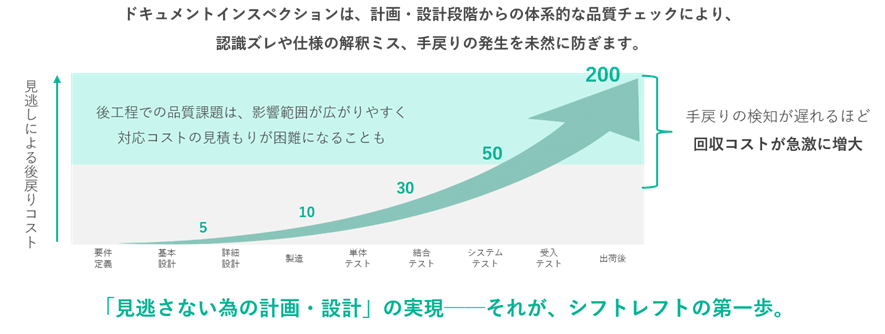

近年のソフトウェア開発において注目されているキーワードのひとつが「シフトレフト」です。これは、テストや品質保証の活動を開発後半から前倒しし、要件定義や設計の段階から着手する考え方です。ドキュメントインスペクションは、このシフトレフトを実現する手段として機能します。

開発の初期段階で仕様の不整合や抜け漏れを発見できれば、後工程での手戻りを防ぐことができ、結果としてコストも大幅に削減されます。実際、後工程での不具合対応は、前工程の数倍から数十倍のコストがかかるとも言われています。

たとえば、要件定義の曖昧さにより開発後に仕様変更が発生した場合、その影響範囲はテスト、ドキュメント、スケジュール、リリース計画にまで波及します。ドキュメントインスペクションによって、こうしたリスクを“未然に”検知・対処する体制を整えることが、プロジェクト全体の成功につながるのです。

ドキュメントインスペクションで見逃さないためのチェック観点とは?

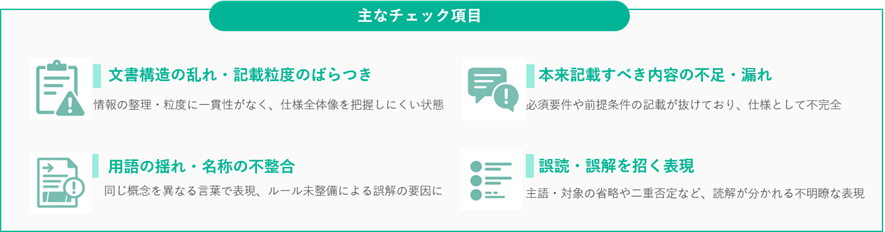

ドキュメントインスペクションは、感覚や経験に頼らない「体系的な観点」に基づいたチェックが行われます。通常のレビューでは見落とされがちな課題を可視化し、文書品質のばらつきを抑えることができます。主なチェック観点としては、以下のような項目が挙げられます。

・用語や名称の不一致:同じ意味の言葉が異なる表現で書かれていないか

・文書構造の乱れや粒度の不統一:章立てや情報の深さがバラバラで読みづらくないか

・本来記載すべき要件の漏れ:必須の前提条件や仕様情報が抜けていないか

・誤読を招く曖昧な表現:主語の省略、二重否定、複雑な言い回しによる誤解の可能性

・視点や目的に応じたチェックルールの設定:ドキュメントの種別・利用目的に応じて粒度を調整

これらを基に、第三者の目で文書を分かりやすく、誤解のない内容に整えることが、ドキュメントインスペクションの目的です。

導入するならプロに任せたい!PTWのドキュメントインスペクションサービス

ドキュメントインスペクションの重要性は理解していても、社内でゼロから仕組みを構築するのは容易ではありません。観点設計、レビュー精度、運用の定着には専門的な知見と時間が必要です。PTWでは、こうした課題に向き合うため「ドキュメントインスペクションサービス」を展開しています。

PTWは、開発初期からQA専門スタッフが伴走し、設計・レビュー・改善までを一貫して支援します。第三者視点による気づきと提案力を活かし、ドキュメント品質を仕組み化します。属人化しがちな品質管理において、客観性と再現性を持ったレビュー体制を構築できる点が大きな魅力です。

さらに、国際標準(ISO/IEC/IEEE 29119)に基づく網羅的なチェックや、ヒアリング~フィードバックまでの導入プロセスにより、企業ごとの課題に合わせた柔軟な対応が可能です。内製化支援に加え、開発サイクルに合わせた定期的なレビュー実施など、運用体制も柔軟に設計可能です。実際に、インシデントの再発防止や品質改善につながった事例も複数あり、様々な業界でご活用いただいております。

ドキュメントの精度向上に課題を感じている方は、PTWのような外部の視点を取り入れてみるのも一つの方法です。

実際の導入事例から見る効果 金融業界での事例

【背景】

・上場企業グループ傘下の FinTech 企業

・サービス拡大に伴い、テスト計画書が部門ごとに乱立。レビューも各チーム任せで基準が揃わず、重大インシデントが発生していた。

【課題】

・曖昧な記述──目的・範囲・優先度が曖昧で、作業漏れやダブりが発生。

・網羅性の欠如──「何を・なぜ・どこまでやるか」がドキュメント上で一目でわからない。

・レビュー負荷の高止まり──担当者ごとに観点がバラバラで、レビューに時間がかかる。

【取り組み内容】

| ステップ | 概要 | 成果のポイント |

|---|---|---|

| 1. ヒアリング | ドキュメントの目的・閲覧対象者・既存課題を整理 | 課題を定量化し、改善ゴールを共有 |

| 2. 観点設計 | ISO/IEC/IEEE 29119 をベースにチェックリストを作成 | チェック粒度と責任範囲を明確化 |

| 3. インスペクション実施 | 既存計画書を第三者視点で精査。リスク箇所をタグ付け | 「リスクマップ」で優先度が一目瞭然 |

| 4. フィードバック&改善支援 | 代替案・書き換え例を提示し、内製レビュー手順も整備 | 次サイクル以降、社内だけで回せる体制を構築 |

【成功のポイント】

・国際標準 × 現場ヒアリングで「抜けやすい観点」を具体化。

・単なる指摘で終わらず、書き換え例・代替手段を提示したことで担当者の納得感アップ。

・レビュー基準をテンプレート化したことで、次案件からは自走可能な仕組みに定着。

ドキュメントに“書かれていないこと”まで拾い上げ、リスクを可視化したことが、インシデント再発防止とレビュー効率化の鍵になりました。

プロジェクト成功の鍵は「伝わるドキュメント」から始まる

曖昧な表現や情報の抜け・漏れが、プロジェクトの手戻りや認識ミスを招く——これは決して他人事ではありません。ドキュメントインスペクションは、そんなリスクを未然に防ぐための有効なアプローチの一つです。設計段階から体系的にレビューを行い、仕様の精度と理解度を高めることで、開発全体のコストと工数を大幅に削減できます。

PTWのドキュメントインスペクションサービスは、第三者視点の伴走型支援と、国際標準に基づく品質管理を通じて、属人化しがちなレビュー業務の仕組み化をサポートします。

ドキュメントの見直しやレビュー体制の改善を検討されている方は、まずはご相談ください。