システムを整えるだけでは、生産性は上がらない

QA業務の最適化というと、「ツールの導入」や「プロセスの効率化」が注目されがちです。しかしPTWでは、“それを扱う人の気持ち”にも目を向けることが重要だと考えています。いくら優れたシステムが導入されていても、実際にそれを使う現場の人が納得できていなければ、うまく機能しません。逆に、現場にやる気があっても、仕組みが整っていなければ努力が空回りしてしまいます。こうした“仕組み”と“気持ち”のどちらか一方に偏った状態では、生産性は上がらないのです。真に開発生産性を高めるには、この両輪のバランスが取れていることが不可欠だと考えています。

現場の声を活かした成功事例

一方で、別のプロジェクトでは、テストプロセスの各段階で、テスターや開発者から「どこにバグが潜んでいそうか」「気をつけるべきポイントはどこか」といった所感を収集する取り組みを行いました。集めた意見をもとに、重要度の高いテストケースを優先的に実行していった結果、重要な不具合の早期発見につながりました。また、こうしたヒアリングを通じてチーム内でのコミュニケーションも活性化し、テストプロセスへの理解と協力体制が自然と強化されていきました。この事例から得た学びは、現場の声を取り入れることで、課題の早期把握が可能になること。また、計画は“固定されたもの”ではなく、プロジェクトの進行状況に応じて柔軟に見直す必要があること。そして、チーム全体で協力し合うことこそが、品質向上とプロジェクト成功の鍵であるということでした。

見える化・共通化・自走化 品質向上の3要素

品質向上に向けた効率化には、次の3つのポイントが重要だと考えています。まず1つ目は「見える化」です。成果や進捗、課題を“見える形”にすることで、チーム全体の意識が高まり、行動も変わっていきます。「見せるから、つながる。気づくから、変わる。」を合言葉に、見える化の推進は品質向上の出発点となります。2つ目は「共通化」です。ばらばらだった手法やルール、ツールを統一することで、属人化がなくなり、チームの力が結集されます。「チームで品質をつくる」ためには、この共通の土台が不可欠です。そして3つ目は「自走化」。1人ひとりが自分ごととして品質向上に取り組むようになれば、自然と仕組みが回り、チーム全体が育っていきます。継続的に改善が進む文化が根付けば、品質は確実に積み上がっていくのです。

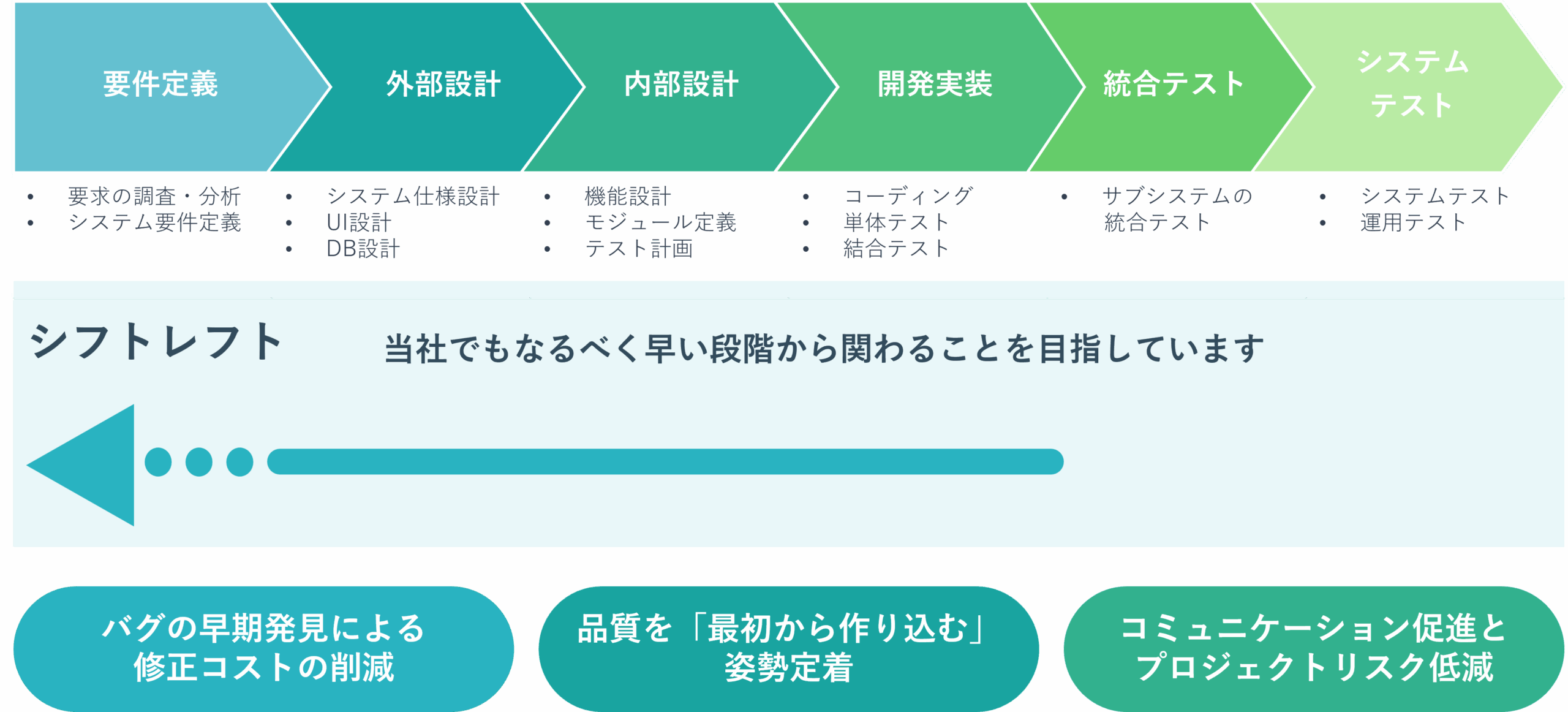

シフトレフトの重要性とその実例

昨今では、QAエンジニアがソフトウェア開発の初期段階から関与する「シフトレフト」の考え方が広まっています。品質を“後から守る”のではなく、“最初から作り込む”という考え方のもとで動くことで、バグの早期発見による修正コストの削減や、コミュニケーションの促進、プロジェクトリスクの低減といった多くの利点が得られます。PTWも早期フェーズから関わる体制を積極的に整えています。

システム改善による成果 具体事例で見る変化

次にシフトレフトを目指す中で、「システムを改善して結果が出た例」をご紹介させていただきます

ある医療系アプリの開発プロジェクトにおいて、“仕様の見える化”と“関係者全員でのレビュー”に取り組みました。当初、この案件では画面設計が不十分なまま開発が始まり、実装とテストの各工程で仕様に対する認識のズレが頻発。結果として修正対応が後ろ倒しとなり、リリース延期のリスクも浮上していました。以前から、テストの品質が人に依存しており、標準化不足によって課題の発見が遅れがちという悩みも抱えていたのです。そこでFigmaを活用してUIを具体化し、要件定義・仕様策定段階からQAが参画。テスト観点を先出しすることで、担当者間に存在していた“暗黙の了解”を排除しました。さらに、QAチームやカスタマーサポートチームも仕様レビューに加わることで、ユーザー視点の観点も加味される設計体制が整いました。その結果、関係者間の仕様理解が早期に一致するようになり、手戻り率は約30%削減。また、バグの早期検出も実現できるようになり、リリーススケジュールが安定して進行するようになりました。

通信系のシステム保守・改善を行うプロジェクトでは、完全手動によるテスト体制が課題となっていました。テストに毎回約2営業日×2名分の工数が発生し、システムの複雑化とともに確認漏れや属人化が深刻化。不具合の多発により、品質への不安からリリース延期も発生していました。この問題に対して、PTWではお客様主導のもと、単体テスト、APIテスト、E2Eテストの各領域での自動化支援を行いました。具体的には、Jestでのユニットテストによってロジックの正確性を担保、PostmanによるAPIテストで入力チェックやデータ連携の妥当性を確認。さらに、Playwrightを用いた主要導線の自動テストを構築しました。また、QAとして「網羅性のチェック」を担い、単体・結合テストのレビューにも参加。単なるテスト自動化にとどまらず、テスト全体の品質を保ちつつ効率化することができました。結果として、手動によるリグレッションテストの工数は80%削減され、目視による確認ミスもほぼゼロに。修正対応も即日フィードバックが可能となり、開発者の対応効率が向上。チーム全体の「品質への不安」も払拭され、リリースに対して前向きな空気が生まれるようになりました。

あるECサイトのプロジェクトでは、Excelベースのチェックリストによる手動テストが長年続いており、人への依存が原因でミスが多発。新人の習熟にも時間がかかり、熟練者への質問が集中。さらに、自動化への不安も根強く、「トラブったら困る」という懸念から改善が進まないという課題を抱えていました。私たちはまず、“できることからやる”を合言葉に、月次で繰り返される定型チェックのうち5件に絞って自動化を実施。簡易スクリプトとドキュメントを整備し、実行からレポート出力までを一連で自動化しました。重要だったのは、その成果をきちんと“見せる”こと。画面録画を活用して、実際に「どこが楽になったか」「どれくらい時間短縮できたか」を定例会議で共有しました。この取り組みにより、定型作業の工数は50%削減。誰でも検証可能なプロセスが実現し、チーム内では「意外と簡単だった」「自分でもやってみたい」という前向きな空気が広がりました。その結果、当初限定的だった自動化スコープは年度内に3倍へと拡大し、CI/CDとの連携検討へと発展していきました。

“人の気持ち”に配慮した成功体験

ここまでシステム改善の事例を紹介しましたが、同じくらい重要なのが「人の気持ち」に配慮した改善です。

スマホアプリの開発プロジェクトでは、情報の所在がチームごとに異なり、「どれが最新版?」「経緯が追えない」といった状況が日常的に発生していました。口頭での説明や再送依頼が常態化し、キャッチアップや認識合わせに多くの時間が費やされていたのです。PTWは、この状況を打破するため、OneNote+SharePointでの統一的な情報管理体制を導入しました。要件、画面設計、テスト観点、議事録などを一元的に整理し、常に“最新版”にアクセスできる状態を整備。あわせて、テンプレートやチェックリストも標準化し、運用ルールも明文化。定例MTGでの情報更新を習慣づけることで、情報の探し回りや認識ズレが大幅に減少しました。

店舗管理システムの開発プロジェクトでは、形式的な朝会が続いており、情報の伝達が属人的で「伝えたつもり」「聞いたつもり」が問題になっていました。そこで、PTWでは朝会を“共有の場”ではなく、“改善の場”へと変えていく取り組みを行いました。開発・テスト両方のリーダーが参加し、その場で仕様変更などの認識を合わせ、メンバーからは改善案や成果を発表してもらう形式へと移行。さらに、Slackでの質問対応ルールや観点レビューのフローも整備し、改善提案が評価される文化を定着させていきました。その結果、後戻り工数は40%削減され、観点の事前レビューによってテスト設計の質も向上。「なぜこれをやるのか」が現場レベルで理解されるようになり、現場主導の改善活動が自然に回るチームが生まれました。

「仕組み」 × 「人の気持ち」=品質向上の鍵

どれだけ優れたフレームワークやツールを導入しても、現場の理解や共感が伴っていなければ、成果は一過性のものに終わってしまいます。システムだけを磨いても、人が疲れていては長続きしません。だからこそ、“仕組み”と“人の気持ち”の両方に目を向けることが、品質を継続的に高めるうえで重要になってきます。メンバーが目的に納得し、チームとして協力し合える環境があれば、プロダクトの品質は自然と高まっていくはずです。

仕組みと人、両面から支えるPTWの取り組み

テスト自動化の推進も、チームの納得感を育てる現場づくりも。PTWは、「仕組み」と「人の気持ち」の両面から、お客様の品質課題に寄り添い、伴走してまいります。効率だけを追わず、継続できる品質体制をともにつくる。そのために、私たちは最適な自動化ツールの選定から現場文化に根ざした改善支援まで、開発フェーズを問わず幅広く対応しています。「テストが属人化している」「改善したいがどこから始めればいいかわからない」そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。PTWは、現場の声を起点に、継続的な品質向上の仕組みを一緒につくってまいります!